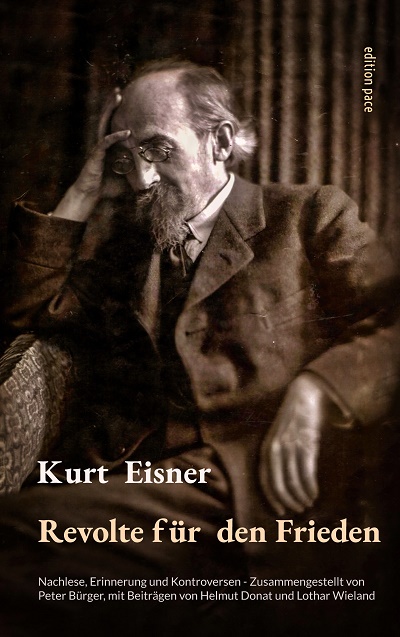

Kurt Eisner: Revolte für den Frieden

Die dreiteilige Buchreihe zum Pazifisten, Revolutionär und Ministerpräsidenten Kurt Eisner (1867-1919) liegt jetzt vollständig vor

Von Peter Bürger - Redaktion der Schalom-Bibliothek

Kurt Eisner: Revolte für den Frieden. Nachlese, Erinnerung und Kontroversen - Mit Beiträgen von Helmut Donat und Lothar Wieland. Herausgegeben von Peter Bürger, in Kooperation mit dem Lebenshaus Schwäbische Alb. (= edition pace | Pazifisten & Antimilitaristen aus jüdischen Familien | 8). Norderstedt: BoD 2025.

(ISBN 978-3-8192-2747-9; Paperback 404 Seiten; 16,99 Euro).

https://buchshop.bod.de/revolte-fuer-den-frieden-kurt-eisner-9783819227479

Im Editions-Regal "Pazifisten und Antimilitaristen aus jüdischen Familien" (

www.schalom-bibliothek.org

) ist soeben der letzte von drei Bänden zu Kurt Eisner erschienen. Wir dokumentieren nachfolgend die:

Im Editions-Regal "Pazifisten und Antimilitaristen aus jüdischen Familien" (

www.schalom-bibliothek.org

) ist soeben der letzte von drei Bänden zu Kurt Eisner erschienen. Wir dokumentieren nachfolgend die:

Einleitung

Mit diesem dritten Band liegt unsere friedensbewegte ‚Trilogie’ zum Pazifisten und Revolutionär Kurt Eisner (1867-1919) für die ‚Schalom-Bibliothek’ nunmehr vollständig vor. Nach der umfangreichen Sammlung von "Texten wider die deutsche Kriegstüchtigkeit" aus den Jahren 1893-1918 folgte das Lesebuch "Kurt Eisner als Revolutionär und Ankläger des deutschen Militarismus" , eingeleitet durch eine erstmals 1929 erschienene biographische Darstellung von Felix Fechenbach. Aus dem Anspruch, möglichst alle für eine pazifistische Relektüre bedeutsamen Arbeiten bzw. Primärquellen zusammenzuführen, erwuchs sodann die Bearbeitung der hier unter dem Titel "Revolte für den Frieden" dargebotenen ‚Nachlese’. Doch mitnichten beruht der vorliegende Band auf ‚pflichtgemäßen Ergänzungen’, bei denen womöglich Nachrangiges nur um der Vollständigkeit halber herangezogen wird. Alle, die dem ersten Ministerpräsidenten des Freistaates Bayern über seine eigenen Wortmeldungen noch näher begegnen möchten, dürfen sich freuen. Es warten weitere ‚Zeugnisse von Rang’ und Überraschungen. - In drei Abteilungen des Buches werden die Texte der ‚Nachlese’ chronologisch ediert:

- Zeit des Kaiserreichs bis zum Weltkrieg (1891-1914)

- Kriegszeit - vor dem Bruch mit der Mehrheits-SPD (1914/1915)

- Antikriegs-Streik und Revolution (1918/19).

Friedensbewegte Leserinnen und Leser mögen es dem Bearbeiter nachsehen, dass die erste Abteilung auch vier Texte zum politischen Kampf der Arbeiterbewegung beinhaltet, die vordergründig keine Bezüge zur Kritik von Militarismus und Krieg aufweisen. Die erweiterte Auswahl soll helfen, Selbstverständnis, Standort und ‚Pro-Existenz’ Eisners besser kennenzulernen. Zudem lässt sich die ressourcenfressende Kriegsreligion der Mächtigen zu allen Zeiten ja nie unabhängig von der ‚Sozialen Frage’ - d. h. dem Los der Besitzlosen - betrachten.

Manche werden sich vielleicht wundern über die vollständige Aufnahme des Essays "Die Tragikomödie des deutschen Liberalismus" (1910), der vom Umfang her ein eigenständiges Bändchen füllen könnte. Wer aber wollte es übers Herz bringen, diesen prächtigen Text, der Wesentliches zum Verständnis des militaristischen Kaiserreiches beitragen kann, durch Kürzungen zu verunstalten?

Ohne das Aktionsfeld der Kultur ist Eisners Kampf als Sozialist und Pazifist nicht nachvollziehbar. Der Dichter und seine Dichtungen dürfen auch deshalb nicht unterschlagen werden. Die vollständige Darbietung des 1918 im Gefängnis vollendeten Bühnenwerks "Die Götterprüfung - Eine weltpolitische Posse in fünf Akten" soll uns exemplarisch die Bedeutung der künstlerischen Formen des Aufstandes gegen Militarismus und Krieg vor Augen führen.

Noch bevor Kurt Eisner sich Immanuel Kant und Karl Marx (bzw. einem ‚postumen Dialog’ dieser beiden Großen) zuwandte, hat er sein Buch über Friedrich Nietzsche verfasst. Passagen aus diesem zuerst 1891 veröffentlichten Werk eröffnen unsere Auswahl. Der ‚Übermensch’ wollte das ‚Mitleid mit sich selbst verlernen’ - so sein Beginnen - und hart werden. Eisner aber forderte seine Mitmenschen (wie sich selbst) auf: "Werdet weich!"

Auch Aphorismen, Gedichte, Tagebuchblätter und Brieffragmente aus der 1926 erschienenen Anthologie "Wachsen und Werden", die unsere ‚Nachlese’ beschließen, vermitteln uns Eisners Verwundbarkeit und die Option für das ‚Weich werden’. Wer seine Revolte wider die Machtmenschen und die Welt der Krieger nicht nur als äußeres Phänomen beschreiben möchte, findet hier einen ‚Schlüssel’ zu tieferem - innerlichem - Verstehen.

Helmut Donat hat als Autor und Verleger unser ‚Eisner-Projekt’ in uneigennütziger Weise unterstützt. Ihm verdanken wir die abschließende Abteilung dieses Bandes zu geschichtlichen Kontexten der neu edierten Quellen, in der auch ein Beitrag des verstorbenen Historikers Lothar Wieland (1952-2021) aufgenommen werden konnte. Erschütternd ist, was Donat uns zur Erinnerung an Kurt Eisner - zur Geschichte eines schwierigen oder sogar verweigerten Gedenkens - mitteilt. Bedacht werden zudem die vor einem Jahrhundert ausgetragenen Kontroversen. Das hat mit gelehrter ‚Staubwedelei’ rein gar nichts zu tun. Die neuen deutschen Militaristen können heute die Eisner bewegende ‚Kriegsschuld’-Frage nur deshalb als - in ihrem Sinne - erledigt betrachten, weil ihre intellektuellen Wegbereiter mit der Ausblendung zentraler Quellen-Segmente zum Zeitraum 1914-1918 offenbar sehr gut durchkommen. Andererseits erfüllt die Konstruktion einer Scheidung von sogenannter "Verantwortungsethik" und "Gesinnungsethik" (Max Weber) noch immer ihre ideologische Funktion: Wer durch technologische Revolutionen und eine ultimative Aufrüstung - zulasten aller sozialen Felder der Lebenswirklichkeit - den großen globalen Krieg vorbereitet, kommt zur besten Sendezeit als ‚Realpolitiker’ und ‚Anwalt der Vernunft’ auf die Bühne! Jene aber, die sich dem allgegenwärtigen Irrationalismus nicht fügen, heißen - wie ehedem - ‚Narren’ und ‚Unheilspropheten’ - oder alt- wie neudeutsch: ‚Lumpenpazifisten’. | peter bürger

* * *

Alle Publikationen des Regals "Pazifisten und Antimilitaristinnen aus jüdischen Familien" erscheinen zunächst als Digitale Erstausgaben und sind frei abrufbar auf dem Projektportal www.schalom-bibliothek.org - dort auch alle Informationen zu den Buchangeboten.

In Kooperation mit dem Lebenshaus Schwäbische Alb: Kurt Eisner, drei Bände:

1. Kurt Eisner: Texte wider die deutsche Kriegstüchtigkeit.

Zusammengestellt von Peter Bürger - mit einem einleitenden

Essay von Volker Ullrich. (= Regal: Pazifisten & Antimilitaristen

aus jüdischen Familien, Bd. 6). Erschienen 2025. [448 Seiten]

2. Kurt Eisner als Revolutionär und Ankläger des deutschen Militarismus.

Ein Lesebuch - eingeleitet durch die Darstellung des Weggefährten

Felix Fechenbach. Herausgegeben von Peter Bürger. (= Regal: Pazifisten &

Antimilitaristen aus jüdischen Familien, Bd. 7). Erschienen 2025. [464 Seiten]

3. Kurt Eisner: Revolte für den Frieden.

Nachlese, Erinnerung und Kontroversen. Zusammengestellt

von Peter Bürger - mit Beiträgen von Helmut Donat und Lothar Wieland.

(= Regal: Pazifisten & Antimilitaristen aus jüdischen Familien, Bd. 8).

Erschienen 2025. [404 Seiten]

* * *

Leseprobe zum dritten Band

[Da die großen, staatlich sehr privilegierten Kirchen hierzulande und sogar Teile der christlichen Friedensbewegung beim Widerstand gegen die rasante Militarisierung in Deutschland ausfallen - sofern sie nicht ohnehin schon der Kriegsertüchtigung / Aufrüstung das Wort reden, ist auch dieser Eisner-Text leider von großer Aktualität. pb]

Krieg und Kirche

(Arbeiter-Feuilleton, Jg. 1914, Nr. 44)

Von Kurt Eisner

Von dem Urchristentum bis zu dem Tolstoi unserer Tage ist immer wieder als das Kernwesen des Christentums der Weihnachtsgedanke aufgefasst worden: dass Frieden auf Erden herrschen solle. Einzelne Schwärmer, Sekten, wie die Quäker und Mennoniten, haben so das Christentum gelehrt. Aber die christliche Kirche hat, seitdem sie zur Staatskirche geworden ist, niemals den Krieg bekämpft. Auch die Macht der Sekten über die praktische Betätigung ihrer Anhänger ist immer nur begrenzt gewesen (außer in Zeiten revolutionärer Erregungen). Es ist ein boshafter Witz der Geschichte, dass z. B. aus der jede Gewalt ablehnenden spätmittelalterlichen böhmischen Brüdergemeinde der Mann hervorging, dem der Krieg Selbstzweck war, der ein Großunternehmer des Krieges war und durch ihn unermessliche Reichtümer und selbst ganze Herzogtümer erwarb: Wallenstein.

Im ersten Jahrhundert des Christentums wird Jesu Lehre noch ganz als Verwerfung des Krieges aufgefasst. Der Kirchenvater Tertullian fordert die Verweigerung des Kriegsdienstes: "Nicht lässt sich vereinen der göttliche und irdische Eid, das Zeichen Christi und das Zeichen des Teufels, das Lager des Lichts und der Finsternis, eine Seele kann nicht zweien dienen: Gott und dem Kaiser. Indem der Herr Petrus entwaffnete, habe er alle losgegürtet." Und Tertullian feierte das Martyrium des Soldaten, der sich weigert den Festkranz aufzusetzen.

Aber schon Augustinus sieht im Krieg das wohltätige Mittel gegen die Freiheit des Unrechts, und die tapfere Kraft des Leibes scheint ihm ein Geschenk Gottes.

Bald verteidigt, fördert und führt die Kirche selbst die blutigsten und grausamsten Kriege. Auch die Reformation änderte nichts daran. Luther hat zwar viele kräftige Verwünschungen gegen den Krieg ausgesprochen, aber irgendwelche praktische Wirkungen konnten schon deshalb nicht daraus folgen, weil für Luther die blinde Unterwerfung unter die Obrigkeit so sehr höchster Grundsatz war, dass diese Obrigkeit nicht einmal christlich zu sein brauchte. Der Christ, der in türkische Sklaverei geriet, sollte kein Recht haben, sich seinem Herrn zu widersetzen; auch dessen Macht war von Gott!

Dass heute keine christliche Kirche dem Kriege praktisch entgegenwirkt, braucht nicht bewiesen zu werden. Nicht uninteressant aber ist, zu wissen, wie sich die verschiedenen christlichen Kirchen in ihrem theoretischen Lehrsystem mit der immerhin nicht unerheblichen Schwierigkeit abfinden, trotz der unzweideutigen Worte Christi gegen jede Gewalt, den Krieg auf Erden zu verteidigen. Es ergeben sich dabei bemerkenswerte Unterschiede zwischen den katholischen und protestantischen Dialektikern; und es zeigt sich weiter, dass in demselben Grade, als die Theologen ihre Lehre in Einklang mit den christlichen Urlehren zu bringen suchen, umso weiter, trotz aller Zugeständnisse, sich ihre Theorie von der Praxis entfernt, in der sie wirken.

In dem großen Kirchenlexikon von Wetzer und Welte knüpft der Jesuit Heinrich Pesch an die Anmerkung Cocceji’s zu Hugo Grotius, der in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts das Völkerrecht zuerst in ein Lehrsystem brachte, an. Grotius hatte den Krieg einfach als die Tatsache eines Gewaltzustandes zwischen staatlichen Mächten definiert, ohne das "Recht" des Krieges zu prüfen. Dagegen erklärte Cocceji, der Hohenzollerische Rechtsprofessor (gest. 1719), nur der Krieg sei naturrechtlich zulässig, der zur Verteidigung eines angegriffenen Rechts [geführt werde]; alle anderen gewaltsamen Streitigkeiten seien keine Kriege, sondern Räubereien.

Das ist, nach Pesch, auch die Lehre der katholischen Kirche. Nur der notwendige Krieg ist gerechtfertigt, und nur der Krieg ist notwendig, der gegenüber fremder Gewalt und Willkür mit physischem Zwang dem sittlich erlaubten Rechtsschutz dient. Die Bedenken, die unter Berufung auf Christi Lehren gegen den Krieg überhaupt gerichtet werden, werden mit der kurzen Bemerkung abgetan, sie hätten "keinen wissenschaftlichen Wert". Allerdings kann man grundsätzlich die Anschauung haben, der Papst habe die Befugnis, als Schiedsrichter, alle strittigen Angelegenheiten und Fragen zwischen christlichen Fürsten vor sein Forum zu ziehen und zu erledigen. Den tatsächlichen Gebrauch dieses Rechts habe man aber zugleich entschieden abgeraten: "Es blieb denn auch in der Regel bei einer bloßen väterlichen Ermahnung, obwohl die lebendige Vorstellung von einer einheitlichen Christlichen Völkerfamilie im praktischen Völkerrechte des Mittelalters der Anerkennung des Papstes als des berufenen Schiedsrichters internationaler Streitigkeiten eher Boden schaffen konnte, als im heutigen Völkerrechte, welches leider nur noch in Gemeinsamkeit der Interessen ein Bindemittel für Staaten anzuerkennen scheint". So ist für Pesch die Ersetzung von Kriegen durch Schiedsgerichte ein sehnlichst anzustrebendes Ideal.

Die "Notwendigkeit" der Kriege darf nicht etwa "politisch" sein, sie kann lediglich aus einer "Rechtskränkung" folgen. Nur gegen unberechtigte Eingriffe darf ein Volk sich erheben, "verbrecherisch" sei dagegen jeder Krieg aus Ruhmbegierde, Eroberungsgelüsten, aus einem "verhängnisvollen Expansionstriebe", einem "verächtlichen, eifersüchtigen Streben nach Hegemonie und politischer Suprematie. Pesch widerspricht dem Völkerrechtslehrer Bluntschli, der über die "kindische" Ansicht gespottet hat, dass ein Volk zwar berechtigt wäre, für das dynastische Erbrecht eines Fürsten Krieg zu führen, weil es in irgendeiner mittelalterlichen Urkunde ausgesprochen sei, dagegen nicht für seine nationale Einigung. Das Erbrecht, bemerkt Pesch, sei ein Recht, das zu schützen sei, die nationale Einigung aber zunächst nur ein Staats- oder Volksinteresse, das für sich allein keinen Krieg rechtfertige; aber selbst wenn das Streben nach Einigung ein Recht wäre, finde es seine Grenze an den wohlerworbenen Rechten anderer.

Wenn der Krieg mit de Maistre ein "Weltgesetz" genannt werden könne, so ist er jedenfalls ein furchtbares Weltgesetz. "Man hat zwar versucht, den Krieg deswegen zu einem notwendigen Stück der Weltordnung zu erheben, weil er günstig einwirke auf Abhärtung, Läuterung der Völker, Entwickelung ihrer Kräfte, Erweckung und Stärkung der nationalen Gesinnung u. dergl. Allein dieser Tatsache widersprechen offenkundige Tatsachen".

Im Kriege ist nicht die Anwendung "unsittlicher Mittel" gestattet, "nicht einmal als Retorsion" (Vergeltung). Ist der Krieg nur als Notwehr rechtmäßig, so muss der Angriff auf die Rechte des andern wirklich gegenwärtig oder unmittelbar in der Vorbereitung begriffen sein. Sonst könnte die Anschauung, es sei besser dem Angriff zuvorzukommen, zur schlimmsten Willkür führen, "namentlich in einer Zeit, wo gewaltige Rüstungen zu einer permanenten Kriegsdrohung geworden sind". Offenbar verwerflich sei Montesquieus Ansicht, es sei erlaubt, seinen Nachbarn nur deshalb zu überfallen, weil aus seiner steigenden Macht Gefahren erwachsen könnten.

Alle Beteiligten am Kriege müssen die Gewissheit der Gerechtigkeit, mithin der Erlaubtheit des Krieges haben. Freilich die "einfachen Combattanten" sind "ohne besondere Veranlassung nicht zu einer eigentlichen Untersuchung der Gerechtigkeit des Krieges verpflichtet. So lange die Ungerechtigkeit nicht gewiss wird, können sie die Gerechtigkeit der Sache voraussetzen …"

Die protestantische Kriegstheologie von heute, die ihren Ausdruck in einem interessanten Artikel der maßgebenden Hau’schen Realenzyklopädie für protestantische Theologie findet, teilt mit den Jesuiten die Meinung, dass die Berufung auf die Bergpredigt und andere Äußerungen Christi, um den Krieg schlechthin zu verwerfen, "geradezu falsch" sei. ["] Im Himmelreich, da Gerechtigkeit, Friede und Freude im hl. Geist ist, hat freilich der Krieg keine Stätte." Auch auf Erden ziele die Ausgestaltung des christlichen Heilwerkes auf solchen Zustand ab. "Aber die Zukunft lässt sich nicht antizipieren und in die Zeit samt ihren Unvollkommenheiten und Übeln soll der Christ, dieweil er in ihr lebt, sich schicken".

Sonst aber unterscheidet sich der protestantische Kriegstheologe sehr wesentlich von dem katholischen. Auf die naturrechtliche Einschränkung des berechtigten Krieges als Notwehr im strengsten und formalsten juristischen Sinne lässt er sich nicht ein. Er hat überhaupt eine merklich andere Anschauung vom Wesen des Krieges. Zwar ist für ihn der Krieg "ein Übel und eine Folge der Sünde", aber während der Jesuit den Krieg im Grunde als Fremdkörper im Gottesreich empfindet, drängt sich den Protestanten "vom biblischen Standpunkt geradezu" das Zugeständnis auf, "dass der Krieg als göttliches Verhängnis oft ein für das Ganze wohltätige, luftreinigende, das Leben der Völker steigernde Wirkung nach sich lässt, und daher seine geschichtliche Notwendigkeit begreifen".

Es wäre nicht unwesentlich, diese auffällig verschiedene Haltung der beiden Kirchen aus der Stellung zu erklären, die sie heute im Staate einnehmen. Aber für den Zweck unserer Betrachtung genügt der Nachweis, dass der Weihnachtsgedanke des Friedens von keiner Seite als unbedingt verpflichtend anerkannt wird. Anders aber las einst ein evangelischer Hofprediger, ein Generalsuperintendent sogar, seine Bibel und Luthers Schriften. In den aus äußeren Rücksichten nicht veröffentlichten Teilen der "Briefe zu Beförderung der Humanität" schreibt Herder: "Alle Hoffnungen, die jenseits des Grabes liegen, so aufmunternd stärkend und tröstend sie, recht verstanden, der menschlichen Natur sind, so feindlich und schädlich werden sie ihr, wenn sie uns diesseit des Grabes reine und redliche Vernunft, Ausübung der Billigkeit und wahren Herzensgüte, rechten Gebrauch unseres jetzigen Daseins rauben. Hier auf Erden wollte Christus ein Reich Gottes führen; er wies es nicht in den Himmel; und worauf gründete ers, als auf allgemeine, ächte Humanität und Menschengüte?"